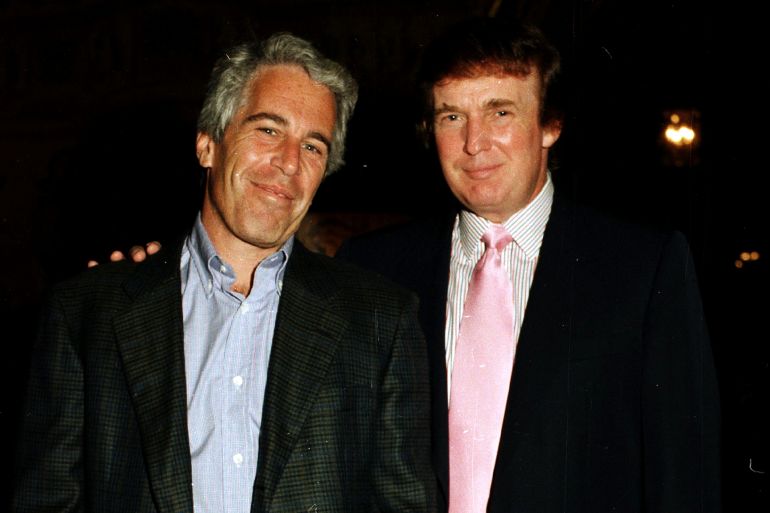

فضائح إبستين… حين تسقط أخلاق الغرب وينكشف المشروع الصهيوني

وفاء الكبسي

لم تكن فضائح وثائق إبستين حدثًا إعلاميًا عابرًا، ولا زلّةً أخلاقيةً لشخصٍ منحرف، كما يحاول الإعلام الغربي اختزالها، بل كانت شهادة إدانة مكتملة لحضارةٍ قامت على الازدواجية، ورسّخت نفوذها العالمي عبر المال والابتزاز والانحلال المنظّم.

لقد كشفت هذه الوثائق – بما تسرّب منها وما أُخفي عمدًا – طبيعة الشبكات الحاكمة في الغرب، حيث تتداخل مراكز القرار السياسي مع رأس المال، وتتشابك الاستخبارات مع الإعلام، وتُدار الفضائح لا لكشف الحقيقة، بل للتحكّم بها وتوظيفها. وهنا تتجلّى الصهيونية كمنظومة تعمل داخل هذه البُنى وتغذّيها، وتستثمر في الانحراف الأخلاقي كأداة سيطرة لا كعارٍ يُدان.

إن ما افتُضح في قضية إبستين ليس خروجًا عن “قيم الحضارة الغربية”، بل تعبيرٌ صريح عن حقيقتها؛ حضارة ترفع شعارات الحرية، بينما تحوّل الإنسان إلى سلعة، وتدّعي حماية الطفولة، فيما تستثمر في انتهاكها، وتتغنّى بحقوق الإنسان، بينما تُدير شبكات ابتزاز عابرة للقارات لحماية النخبة النافذة.

لقد حاولت الآلة الإعلامية الغربية حصر الفضيحة في إطارٍ شخصي، لكن حجم التعتيم، وغموض النهايات، وحماية الأسماء الكبرى، يكشف أن القضية أكبر من فرد، وأنها تمسّ منظومة كاملة ترى في الأخلاق خطرًا، وفي القيم عبئًا، وفي الفضيلة عائقًا أمام استمرار الهيمنة.

وهنا، يتكشّف زيف الخطاب الغربي الذي يقدّم نفسه نموذجًا إنسانيًا للعالم، بينما تاريخه – قديمه وحديثه – حافل بالاستعمار، والعبودية، ونهب الشعوب، وإفساد المجتمعات، ثم إعادة إنتاج هذا الفساد بلبوسٍ “حداثي” ناعم.

﴿أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا﴾.

وفي قلب هذه المنظومة، تتحرّك الصهيونية العالمية كقوةٍ مستفيدة من انهيار القيم، إذ كلّما انهارت الأخلاق، سَهُل التحكم، وكلّما غاب الوعي، استمرّ الابتزاز، وكلّما أُفرغ الإنسان من إنسانيته، ضُمنت السيطرة عليه. إنها منظومة لا ترى في الإنسان إلا أداة، ولا في الشعوب إلا ساحات نفوذ، ولا في القيم إلا شعارات تُستعمل عند الحاجة وتُلقى جانبًا عند التعارض مع المصالح.

أمام هذا الانكشاف الفاضح، يبرز المشروع القرآني بوصفه نقيضًا حضاريًا كاملًا، لا يكتفي بفضح الباطل، بل يقدّم بديلًا أخلاقيًا وإنسانيًا متماسكًا. مشروعٌ يجعل القيم أساس السياسة، ويجعل الإنسان محور الاستخلاف، ويربط القوة بالعدل، والوعي بالمسؤولية، والحرية بالهداية.

لقد أكّد الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه، أن معركة الأمة اليوم هي معركة وعي قبل أن تكون معركة سلاح، وأن أخطر ما يهدد الشعوب ليس العدوان العسكري فقط، بل الغزو الفكري والأخلاقي الذي يفرغ المجتمعات من مناعتها الداخلية. وما تكشفه فضائح إبستين وأمثالها ليس إلا دليلًا على صوابية هذا التشخيص القرآني العميق.

إن الغرب الذي يُنصّب نفسه وصيًا أخلاقيًا على العالم، هو ذاته الذي يفضح نفسه حين تسقط الأقنعة، ويظهر عاريًا من القيم، مأزومًا أخلاقيًا، متصدّعًا من الداخل. وأمام هذا السقوط، يصبح التمسّك بالهوية الإيمانية، وبالمشروع القرآني، ليس خيارًا ثقافيًا فحسب، بل ضرورة وجودية لحماية الإنسان من التحوّل إلى ضحيةٍ في منظومة لا تعترف إلا بالقوة والمصلحة.

إن ما تكشفه فضائح إبستين ليس نهاية المعركة، بل بدايتها الحقيقية؛ معركة كشفٍ ووعيٍ واصطفاف. فالأخطر من الجريمة هو تطبيعها، والأخطر من الفضيحة هو احتواؤها، والأخطر من السقوط الأخلاقي هو تبريره باسم الحضارة والتقدّم.

اليوم، تُدعى الأمة – أفرادًا ونخبًا ومؤسسات – إلى موقفٍ واضح: إمّا أن تكون شاهدةً بالحق، أو شريكةً بالصمت. إمّا أن تمتلك وعيها المستقل، أو تُستدرج إلى مستنقع التضليل الغربي الذي يُعيد إنتاج نفسه كل مرة بوجهٍ جديد. فالعدو لا يخشى السلاح بقدر ما يخشى الإنسان الواعي، ولا يُحارب الحقيقة إلا حين يدرك قدرتها على إسقاط مشاريعه.

ومن هنا، تتأكد صوابية المشروع القرآني كخيار تحرّر شامل، لا يساوم على القيم، ولا يفصل الأخلاق عن السياسة، ولا يسمح بتحويل الإنسان إلى أداةٍ في سوق النفوذ. مشروعٌ يُعيد تعريف العدو، ويكشف أدواته، ويحصّن المجتمعات بالوعي، قبل أن يطلب منها التضحية.

إنها معركة وعيٍ مستمر، تتطلّب خطابًا صادقًا، وإعلامًا مسؤولًا، وثقافةً مقاومة، وموقفًا لا يتبدّل بتبدّل العناوين. فحين يكون القرآن هو البوصلة، تسقط الأقنعة، وينهار الزيف، ويُهزم الباطل ولو بعد حين.