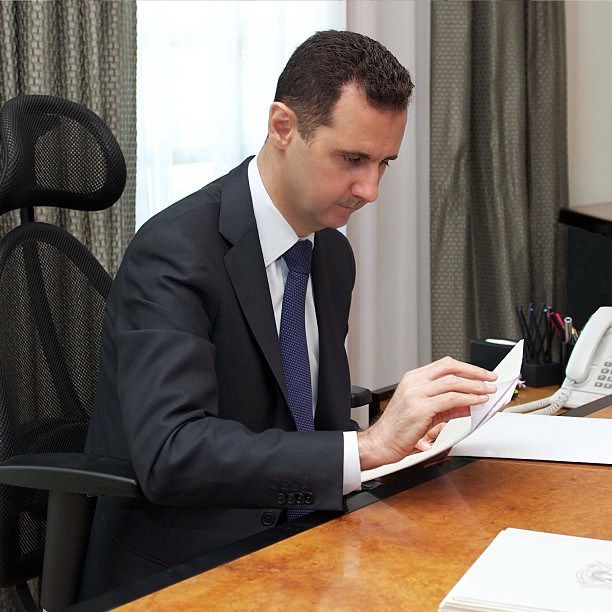

في غبار الشيطنة..ينهض صمت بشار الأسد

منذ اليوم الذي انطفأت فيه آخر أضواء دمشق في الثامن من ديسمبر 2024، انفتحت السماء على عاصفةٍ من الكذَب والجعجعة والافتراء، حيث السقوط لم يكن سقوط دولةٍ بل سقوط الوعي نفسه في مستنقع الانهيار والزيف بلا حدود.

لم يشهد تاريخ المشرق هذا الكمّ من الشيطنة ولا هذا الولع بتدنيس رجلٍ لم يُهزم إلا في خيال خصومه. سالت المنصّات زيفاً يفوق الدماء، وتحوّلت الأقلام إلى سياطٍ تلهب جسد الحقيقة، فيما الحقيقة تُلفظ أنفاسها الأخيرة في صمتٍ باردٍ لا شهود له.

لم يظهر بشار الأسد بعد ذلك اليوم، ولم يُسمع له صوت، لكنّ الغياب ذاته صار حضوراً وصوتاً يجلجل في صمت الزمان. ففي زمن الهستيريا، يصبح الصمت فعلًا من أفعال البطولة، ويغدو الامتناع عن الردّ قمّة البلاغة. غيابه لم يكن فراراً، بل امتحاناً للزمن الذي لم يتعلّم بعد معنى الثبات الذي هو عليه.

لقد عرف بشار الأسد الجمر قبل أن يولد الرماد. منذ غزو العراق عام 2003، وهو يعبر ألسنة النار التي أكلت الشرق دولةً بعد أخرى. رأى الممالك تتهافت، والملوك يوقّعون حيث يجب أن يُقاوموا، واختار أن يثبت ويقاوم حيث انهار الجميع.

لم يوقّع مع “إسرائيل“، يوم هرول غيره نحو أبوابها، ولم يساوم على فكرة الوطن ولو بورقةٍ واحدة. بقي في خندقٍ ضاق عليه لكنه لم يتّسخ، وفي عزلةٍ قاسية لكنها أشرف من موائد الذلّ وقصور العهر والقوادة السياسية. ولهذا، حين سقطت الدولة، لم يسقط هو؛ لأنّ الدول قد تبنى ثم تدول حين تهيم الشعوب على وجوهها، أمّا القادة الذين أدمنوا الصبر فيبنون أنفسهم على صخرٍ لا يأكله الزمن.

ويا للمفارقة… الجماهير التي صفّقت له يوماً هي نفسها التي تصرخ اليوم في وجهه.. جماهير تائهة، تجترّ ذلَّها وتعيد تدوير خيباتها، تبحث في لعنته عن غفرانٍ لجبنها القديم، وتغسل كذبها بدموعٍ مصطنعةٍ على وطنٍ خانته هي قبل أن يخونها أحد. لم يخدعهم، بل هم الذين خانوا ذواتهم حين صدّقوا ضجيج الشاشات وعبدوا الموجة. وما كان ذنبه إلا أنه صمد أكثر مما تحتمل ذاكرتهم المعطوبة، وعقولهم التي عششت فيها الأنا بلا حدود.

إنّ الشيطنة التي تلت سقوط النظام لم تكن خصومة مع شخصٍ من لحمٍ ودم، بل حرباً على فكرةٍ تربكهم: فكرة الثبات. فالناس يخافون من الثابت لأنه يعري هشاشتهم. لا يكرهونه لأنه أساء إليهم، بل لأنّه لم ينكسر مثلهم، ولم يتسوّل مثلهم، ولم يبدّل مواقفه مع تغيّر الريح.

ومع ذلك، لم يردّ. تركهم يغرقون في غبار لعناتهم، وترَك للتاريخ حقّ الكلمة الأخيرة. كأنّه يقول من وراء الغياب: خذوا ما شئتم من الخراب، أما أنا فرهاني لم يكن على السلطة، بل على البقاء نفسياً وأخلاقياً حين تفنى السلطات.

ذلك هو الرهان الذي يليق بعظمته: رهانُ من عرف أن النصر السياسي وهمٌ عابر، وأن البقاء الحقيقي هو أن تظلّ حاضراً وراسخاً في وجه الفناء. رهانُ من فهم أن التاريخ لا يخلّد المنتصرين فحسب، بل يخلّد أولئك الذين لم ينهاروا حين انهار كل شيء.

سيكتب المؤرخون كثيراً عن الدولة التي سقطت، ولكنهم سيكتشفون في النهاية أنّ الرجل نفسه لم يسقط. لأنّ من يعرف كيف يصمت حين يصرخ العالم، ويثبت حين تذوب الخرائط، هو وحده من يعيد تعريف معنى البقاء.

ولعلّ التاريخ سيعيد تأمل هذه المفارقة كما يتأمل أساطير الخلود. فربما يشبه الأسد بروميثيوس حين سُلسِل إلى صخرٍ لأنّه سرق النار للناس، ولم يصرخ، بل واجه العذاب بصبرٍ أسطوريٍّ أبهر حتى جلّاده. أو ربما هو أقرب إلى عنقاءٍ تحترق وتعود من رمادها بلا أنين، لأن في الاحتراق ذاته معنى البقاء.

وهكذا سيبقى في المخيال السوري لا كطاغيةٍ أو منقذٍ، بل كرمزٍ غامضٍ للتوازن الذي قاوم الانهيار، وللثبات الذي لم يُكافأ، وللصمت الذي ظلّ أبلغ من كلّ الضجيج.

وتد من دمشق-المصدر:مدونةنارام سرجون