اختار لكم موقع طوفان هذا المقال “الذي يبدو أن كاتبه كان يتخذ موقفا محايدا وربما تأمل بنظام الجولاني”!

لايتبنى موقعنا أي كلمة تمس بكرامة السيد الرئيس بشار الأسد وبكرامة سورية المقاومة التي لم تتزحزح قيد أنملة عن موقفها الصلب تجاه قضية الأمة.. ولا يتبنى كذلك محاولات تصغير عمالة الجولاني وثورته

ولكن الموقع يختار هذا المقال ليرى العالم كله ماهي حقيقة الثورة الدعية على سورية السليبة حتى من وجهة نظر من اتخذ موقفا محايدا!

لئلا يكون للناس على الله حجة!

إليكم المقال

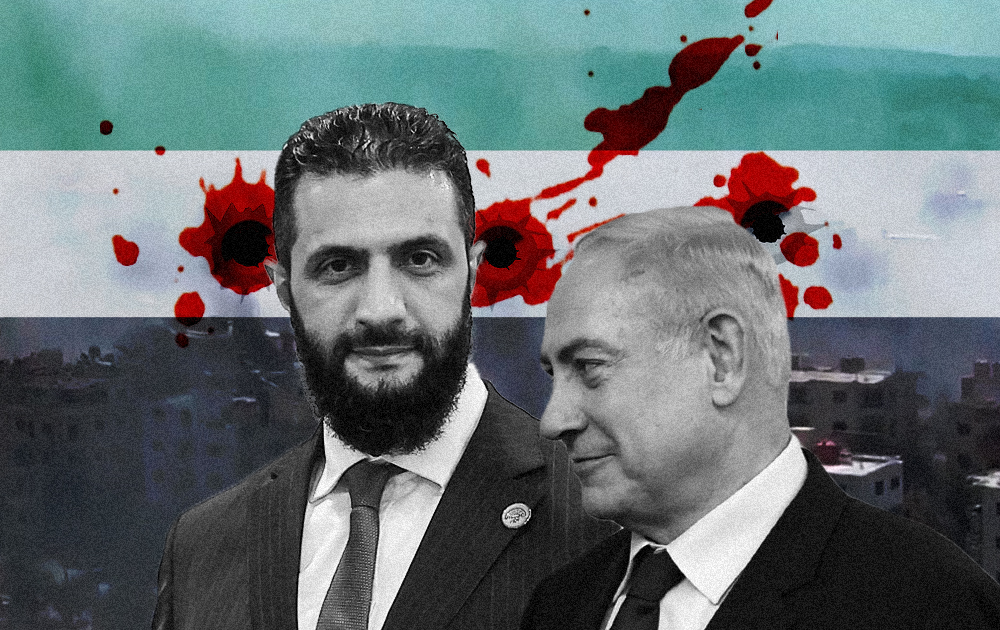

سورية تطلب الودّ، و”إسرائيل” تتمنّع: من المواجهة إلى النادي الإبراهيمي

مجلة الدراسات الفلسطينية

العدد 144 –

شكل سقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول / ديسمبر 2024، انعطافة مفصلية في تاريخ سورية، ليس لجهة تغيير النظام الحاكم فحسب، بل لجهة تغيير “المنظومة” التي ميزت أوضاع البلد على مدى عقود سابقة، وخصوصاً ما يتصل منها بقائمة الحلفاء والأعداء، بما في ذلك العلاقة مع إسرائيل ومع الغرب عامة، على النحو الذي يعاد فيه تشكيل المشهد الإقليمي برمّته.

وإذا كانت سياسة الحكم الأسدي قد قامت في أحد أركانها الرئيسية، على العداء لإسرائيل وللإمبريالية العالمية، بصفة سورية دولة مواجهة وركناً ممّا يسمّى “محور المقاومة” في المنطقة، فإن الإدارة الجديدة ما انفكت منذ وصولها إلى الحكم ترسل رسائل طمأنة إلى العالم ودول الجوار، وخصوصاً “إسرائيل”، مؤكدةً أنها لا تنوي مواصلة العداء معها، على نحو يفسح في المجال أمام انتقال سورية لتكون إحدى دول التطبيع الأبراهيمي الجديدة، وبالتالي إعادة تشكيل العلاقات في المنطقة.

غير أن “إسرائيل” لم تتلقّف تلك الرسائل على النحو المأمول، أو أنها تتمنّع بصورة متعمدة، ذلك بأن سياستها تجاه سورية الجديدة تمليها عدة اعتبارات تأتي في مقدّمها المخاوف الأمنية، متأثرة بصدمة 7 تشرين الأول / أكتوبر، ثم شعورها بنشوة الانتصارات المتتالية التي حققتها منذ ذلك التاريخ. وحتى الآن تبدو السياسة “الإسرائيلية” تجاه دمشق متأرجحة بين خيارَين: تفضيل حكم مركزي قوي يطبّع العلاقات معها، أو دولة ضعيفة مفككة تتوزع إلى “أقاليم” متعددة لا تملك زمام نفسها ولا قرارها.

أمّا الولايات المتحدة فتبدو – ظاهرياً على الأقل – كأنها تميل إلى إقامة دولة سورية موحدة، وتالياً، سلطة مركزية تسيطر على كامل جغرافيا الدولة السورية، إلّا إن الصعوبات والمعوقات (وأغلبها يعود إلى سلوكيات وتصرفات السلطة القائمة ذاتها، على الرغم من الدعم الإقليمي والدولي كله الذي حظيت به)، تجعل من الصعوبة بمكان تحقيق هذا المبتغى.

فسلوكيات الإدارة السورية الجديدة وتصرفاتها خلال أحداث السويداء الأخيرة، والتي أوقعت نفسها في “مطبّ” تلك الأحداث، هي التي سمحت “لإسرائيل” وغيرها من العواصم الخارجية بأن تصبح طرفاً مقرراً في السياسة الداخلية السورية. بل باتت “إسرائيل” لاعباً مركزياً في المشهد السوري، بغطاء أميركي ودولي معلن، علماً بأن ما تفعله “إسرائيل” ببساطة هو استخدام ورقة الدروز وبقية الأقليات، لإضعاف الدولة السورية وإعاقة إقامة دولة قوية فيها، أو تفتيتها إن لزم الأمر.

فإذا كانت “إسرائيل” لا تريد لسورية أن تكون موحدة ومستقرة وقوية، وتبحث عن ذريعة تستغلها من أجل تصعيد عدوانها وتدخّلها فيها، علاوة على أن ثمة أطرافاً في الداخل لا يمانعون من الاستقواء بها “من أجل حسابات سياسية ضيقة”، فهل إن ما فعلته الحكومة هو الكفيل بقطع الطريق على إمكان تدخّلها في شؤوننا الداخلية؟ هل نذكّر هنا بأن حكم الأسد البائد لم يفكر في أن يجتاح السويداء عسكرياً طوال نحو عام ونصف العام من الاحتجاجات التي اندلعت فيها قبيل هروبه، والتي أخرجت المدينة عملياً عن سيطرته، على الرغم من جميع ما وُصف به، وما ناله من تحقير في تلك المدينة، وذلك لأسباب كثيرة لعل أهمها حساسية مثل هذا العمل وانعكاساته المحتملة على الإقليم؟

الأفعال العدوانية والصمت المخجل

بدأت “إسرائيل” هجماتها على سورية فور سقوط نظام الأسد. مئات الغارات الجوية قامت بتنفيذها على أهداف في جميع أرجاء سورية، قضت خلالها على نحو 85% من الطائرات المقاتلة وأنظمة الدفاع الجوي، ومصانع الأسلحة، ومجموعة واسعة من الأسلحة الاستراتيجية التي كانت في حيازة الجيش السوري، وذلك بحسب قول الإعلام “الإسرائيلي”.

وعلى الرغم من إعلان دمشق التزامها العلني باتفاق وقف إطلاق النار وتجنّب الصدام، فإن “إسرائيل” واصلت غاراتها الجوية وعملياتها العسكرية داخل الأراضي السورية، فاحتلت قمم جبل الشيخ، وسيطرت على المنطقة المنزوعة السلاح، الأمر الذي عنى إلغاء اتفاقية فض الاشتباك لسنة 1974. وفضلاً عن ذلك، احتلت مناطق واسعة تُقدَّر مساحتها بأكثر من 500 كيلومتر مربع في محافظتَي درعا والقنيطرة، واعتبرتها بقرار أحادي “منطقة منزوعة السلاح” أيضاً، حيث شرعت تقصف أي مظاهر عسكرية وأمنية للنظام الجديد فيها بذريعة “حماية أمن “إسرائيل”.

وبالتوازي مع العمليات العسكرية، أعلنت إسرائيل “حمايتها للأقليات” (دروز وأكراد وغيرهما)، وتعهدت بدعمهم من منطلق أنهم يشعرون بالقلق على أمنهم، ويتشاركون معها المخاوف بشأن صعود قوى إسلامية إلى الحكم.

وفي سبيل ذلك، هدد قادة تل أبيب بتوسيع “المنطقة المنزوعة السلاح” لتصل إلى الطريق السريع بين دمشق والسويداء، مع بروز دعوات وتداول خطط وخرائط لقادة اليمين المتطرف “الإسرائيلي”، تتعلق بإنشاء “ممر” أطلقوا عليه “ممر داود”، يربط السويداء بمنطقة الحكم الذاتي الكردي في شمال شرق سورية، وهو مشروع اعتبرته دمشق خطراً وجودياً على كيان الدولة الجديدة.

هذا كله والإدارة السورية الجديدة صامتة ومتجاهلة ما يحدث، كما لو أنه يحدث في بلد مجاور، بل إن مسؤولين سوريين اكتفوا بالقول إن “البلد تعبت من الحرب وتريد العيش في سلام مع جميع الدول.” لكن مع مرور الوقت، أفضت هذه السياسة إلى أن تصبح “إسرائيل” طرفاً فاعلاً في قلب الصراعات الداخلية السورية، وفي موقف معارض للحكومة الجديدة التي يقودها “إرهابي جهادي من القاعدة يرتدي بزة رسمية”، على حدّ قول أحد المسؤولين “الإسرائيليين”.

وفي دراسة مهمة تعكس وجهاً من وجوه الرؤى “الإسرائيلية” المتباينة بشأن تحولات المشهد السوري، حذّر معهد دراسات الأمن القومي “الإسرائيلي” من المخاطر التي تنطوي عليها السياسة “الإسرائيلية”، منبّهاً إلى أن “الحكام الجدد في دمشق ليسوا ‘حماس’ “، بل لقد “طردت الحكومة السورية ‘حماس’ والجبهة الشعبية”، واعتقلت قياديَّين من “الجهاد الإسلامي”، كما “بذلت جهوداً كبيرة في إحباط محاولات حزب الله تهريب أسلحة”، بما في ذلك استهداف قواته على الحدود السورية – اللبنانية.

وذكرت الدراسة أن الرئيس الشرع، وخلال أول زيارة لمشرّعين أميركيين لسورية بعد سقوط الأسد، بلّغ عضو الكونغرس كوري ميلز أن سورية ستكون مستعدة للانضمام إلى اتفاقيات أبراهام “في الوقت والظرف الملائمَين”. وأشارت الدراسة إلى أنّ من شأن التطبيع أن “يساهم في الحد من خطر عودة ظهور الإسلاميين، وإضعاف قبضة إيران على المنطقة، وتعزيز الاستقرار الإقليمي.”

وشددت الدراسة على أن “تصرفات “إسرائيل” تعزز عن غير قصد العناصر المتطرفة ذاتها التي تسعى “إسرائيل” لكبحها، كما أنها قد تخدم عدوتها إيران.” وفعلاً، فإن استمرار النشاط العسكري الإسرائيلي في جنوب سورية وفّر لإيران ذريعة ملائمة للدعوة إلى تجديد “المقاومة” (إعلان جماعة “أولي البأس”) ضد “إسرائيل” انطلاقاً من الأراضي السورية.

وخلصت الدراسة إلى ضرورة التفكير في تغيير النهج “الإسرائيلي”، والانخراط في مسار بديل يخدم مصالح “إسرائيل” على المدى البعيد بشكل أفضل، فـ “سورية موحّدة، بعيدة عن إيران، ومتحالفة مع الدول العربية المعتدلة”، تخدم المصالح الأمنية “الإسرائيلية” بشكل أفضل.

احتمالات التصعيد بين “إسرائيل” وتركيا

لم يكن صعود إسلاميين إلى السلطة في سورية هو الهاجس الوحيد “للإسرائيليين” فقط، بل أيضاً وقوع سورية تحت النفوذ التركي، وهذا في حد ذاته شكل تحدياً كبيراً بالنسبة إلى “إسرائيل”.

فإذا صحّ القول إن اسقاط النظام الأسدي يعود، في جزء رئيسي منه، إلى حدوث توافق دولي إقليمي على ذلك، فإن تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، كانت أحد أهم الأطراف الإقليمية الفاعلة في إطار هذا “التوافق”. وكان من الطبيعي، تالياً، أن يفضي سقوط النظام إلى تمدد النفوذ التركي على نطاق واسع في سورية، ولم يعد مقتصراً على منطقة محددة (شمال غرب سورية). وقد سعت أنقرة لتوظيف قدراتها السياسية والعسكرية، وعلاقاتها الجيدة مع واشنطن (دونالد ترامب)، لملء الفراغ الذي خلّفه انسحاب القوات الروسية والإيرانية من البلد.

وفي ظلّ العلاقات المعقدة التي تربط تركيا “بإسرائيل”، وخصوصاً بعد اندلاع حرب غزة في سنة 2023، فقد شرعت أنقرة، ومنذ الشهر الأول لسقوط العهد البائد، في التفاوض مع الإدارة الجديدة في دمشق على اتفاقية دفاعية، توفر بموجبها غطاء جوياً وحماية عسكرية للحكومة السورية الجديدة. وفي هذا الإطار، تضع تركيا قاعدة T4 الجوية في سورية نصب عينيها، وتخطط لنشر أنظمة دفاع جوي فيها، وهو ما يثير قلق إسرائيل.

وقد أعلنت وزارة الدفاع السورية (13 / 8 / 2025) توقيع اتفاقية تدريب واستشارات عسكرية مع تركيا، تهدف إلى تعزيز قدرات الجيش العربي السوري عبر برامج تدريبية متقدمة ودعم فني. ويشير بعض التقارير إلى أن تركيا تدرس إقامة قواعد عسكرية لدعم الجيش السوري وحماية المجال الجوي من الهجمات “الإسرائيلية” المستقبلية، إلّا إن تنفيذ مثل هذه الاتفاقيات يواجه تحديات كبيرة، وفي مقدّمها المخاوف من تصعيد “إسرائيلي” إضافي، على خلفية معارضة تل أبيب أي تعزيز للنفوذ التركي في سورية، وخصوصاً خطط إنشاء قواعد جوية تركية في وسط البلد.

وفعلاُ، استهدفت “إسرائيل” قاعدتَي T4 وتدمر الجويتين، في آذار / مارس الماضي، كخطوة استباقية لمنع تركيا من نشر قواتها فيهما، وبغرض تأكيد أن إسرائيل لن تتسامح مع الإجراءات التركية التي قد تقوّض حريتها في المجال الجوي السوري.

والتصريحات “الإسرائيلية” والتركية تشير إلى استعداد البلدين للتصعيد ولمواجهات محتملة، أقلّه في المجال الجوي السوري، دفاعاً عمّا يسميانه “حماية مصالحهما في سورية.” ولعل هذا ما دفع ممثلي البلدين إلى الاجتماع في أذربيجان لمناقشة آلية للتهدئة ومنع الاشتباك بينهما.

وفي سبيل منع احتمالات المواجهة بينهما، يرى محللون “إسرائيليون” أن سياسة تل أبيب ينبغي لها أن تقوم على مقومات من أهمها: اعتبار أن خروج إيران من سورية يخدم المصلحة “الإسرائيلية”، وأن استخدام القوة والعمل العسكري باستمرار ضد سورية يستوجب اللجم، لأن القلق من النفوذ التركي الكبير في سورية مبالغ فيه، فتركيا في نهاية المطاف هي غير إيران. كما يجب الأخذ بعين الاعتبار أن وجهة النظر “الإسرائيلية” المنطلقة من تفضيل “سورية ضعيفة ومقسمة” تتعارض وموقف أغلبية الأسرة الدولية والإقليمية، وتستوجب المراجعة والتحديث.

لقاءات باريس التطبيعية

الاعتقاد الرائج لدى المسؤولين السوريين، وربما لدى أوساط واسعة من مؤيديهم، فحواه أن التطبيع مع العدو “الإسرائيلي” هو “بوابة سحرية” لا بد من المرور عبرها، طوعاً أو كرهاً، لحلّ جميع الأزمات التي يعاني جرّاءها السوريون، بدءاً بإعادة تأهيل الحكم الجديد في سورية ضمن محيطه الإقليمي والدولي، وصولاً إلى رفع العقوبات عن سورية وجلب الرخاء والازدهار الاقتصادي لها ولشعبها.

وربما يكون الأمر مردّه في الأساس هو الضغوط الأميركية التي مورست في هذا الشأن، إذ ذُكر أن ملف “التطبيع” كان في صدارة الشروط الأميركية التي نُقلت إلى سورية. لكن في جميع الأحوال، فإن مثل هذا الاعتقاد لم يخضع للنقاش العام في سورية لتبيان مدى صحته أو تهافته، علماً بأن التجارب المشابهة تُظهر لنا أنه لا يعدو كونه وهماً، أو ربما وجهاً من أوجه القصور في الفهم السياسي الذي ينطلق من البحث عن “شرعية سياسية” من الخارج، لعلها تكون مدخلاً لنيل “الشرعية” الداخلية، أو بديلاً منها.

وفي الواقع، فإن مسار السلطة الموقتة منذ دخولها إلى دمشق يكشف توجّهاً واضحاً لديها نحو عقد سلام مع “إسرائيل” (أو بالأحرى السعي لكسب ودها ورضاها بغرض الحفاظ على الحكم)، بدءاً بتسليم وثائق ومتعلقات تخصّ الجاسوس إيلي كوهين، مروراً باعتقال قيادات فلسطينية، وصولاً إلى تصريحات معلنة ومتكررة تنسف الموقف السوري التقليدي من القضية الفلسطينية.

وضمن الإطار السابق، وكاستجابة سورية رسمية للضغوط التي تمارَس من أجل معالجة مشكلة الجنوب السوري، وخصوصاً بعد الانتهاكات التي حدثت في السويداء، جاء لقاء باريس الأخير الذي جمع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ووزير الشؤون الاستراتيجية “الإسرائيلي” رون ديرمر (19 / 8 / 2025)، والذي أعلنته رسمياً وكالة سانا، الأمر الذي يعني أن دمشق قررت الانتقال من المفاوضات غير المعلنة إلى التواصل المباشر والمعلن.

وهذا اللقاء لم يكن الأول من نوعه، وإنما سبقته سلسلة لقاءات بين مسؤولين سوريين و”إسرائيليين”، كان أحدها في باريس أيضاً (24 / 7 / 2025)، وبين الرجلين نفسيهما برعاية السفير الأميركي في تركيا والمبعوث الأميركي الخاص إلى سورية توماس برّاك، بينما عُقدت لقاءات أُخرى مباشرة في باكو، عاصمة أذربيجان، قيل إن أحدها جمع الشيباني ومستشار الأمن القومي “الإسرائيلي” تساحي هنغبي، بتنسيق من أنقرة.

ما ذكرته “سانا” أفاد بأن المحادثات التي جرت “بوساطة أميركية”، ركزت على ملفات مرتبطة بخفض التصعيد في الجنوب السوري وتعزيز الاستقرار، فضلاً عن بحث إعادة تفعيل اتفاق فضّ الاشتباك الموقّع بين الجانبين في سنة 1974. ونُقل عن مصدر حكومي قوله، إن الجانبين أكدا “التمسك بوحدة الأراضي السورية، ورفض أي مشاريع تستهدف تقسيمها، وأن السويداء جزء لا يتجزأ من سورية، وأن المواطنين الدروز جزء أصيل من النسيج الوطني.”

وفي المقابل، أشارت مصادر إعلامية غربية إلى أن الرعاية الأميركية لهذه اللقاءات جاءت مشفوعة بشروط “إسرائيلية” واضحة، من أبرزها إقامة “ممر إنساني” إلى السويداء، وتثبيت وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات، وإقامة منطقة عازلة منزوعة السلاح في الجنوب، تخضع عملياً لسيطرة أمنية وعسكرية واستخباراتية “إسرائيلية”، على أن تندرج هذه الترتيبات في إطار مسار التطبيع الأمني والتنسيق المباشر بين السلطة الموقتة وإسرائيل.

وفي جميع الأحوال، فإن هذا يعني إقراراً من دمشق بقدرة “إسرائيل” على التأثير في ملفات سورية داخلية، بل قبولها بأن تكون “إسرائيل” طرفاً مباشراً في معالجة ملف داخلي مثل السويداء. إنه أشبه بمنزلق نحو “تموضع سياسي جديد” يتيح “لإسرائيل” أن تصبح طرفاً طبيعياً في إدارة الشأن السوري الداخلي، أي تتحول من دولة احتلال إلى “وسيط أمني”، كما لو أنها جزء من أهل البيت!

ومن الجدير ذكره هنا، أن أحداث السويداء المأساوية، اندلعت في 13 تموز / يوليو، وأسفرت عن مقتل أكثر من 2026 شخصاً الجزء الأكبر منهم دروز، وهذا وفقاً لآخر حصيلة نشرها المرصد السوري لحقوق الإنسان. ورافق هذه الأحداث هجمات بالطيران “الإسرائيلي” على قوات عسكرية سورية، وعلى مقارّ “سيادية” في قلب العاصمة دمشق، بعد أن طلب شيخ العقل لدى “الموحدين الدروز”، حكمت الهجري، الحماية من “إسرائيل”، قبل أن تعلن واشنطن، في ليل 18 – 19 تموز / يوليو، أن سورية وإسرائيل اتفقتا على وقف لإطلاق النار بينهما.

مؤشرات سابقة

سبق لقاءات باريس كثير من المؤشرات الدالة على المسار الذي تسلكه “السلطات الجديدة” في دمشق. ففي حوار أجراه الصحافي جوناثات باس مع “الرئيس أحمد الشرع”، ونُشر بتاريخ 28 أيار / مايو الفائت، في صحيفة “جويش جورنال” الأميركية (وسيلة إعلامية “يهودية”)، أشار الشرع بوضوح إلى وجود “أعداء مشتركين بين سورية و”إسرائيل”، وإلى “الدور الرئيسي الذي يمكن أن تلعبه سورية في ضمان الأمن الإقليمي.” كما وصف في الحوار نفسه الرئيس ترامب بـ “رجل سلام”، وبأنه “الوحيد القادر على إصلاح هذه المنطقة، وجمع شملنا، خطوة بخطوة.

وذُكر أن “الرئيس الشرع” تعهّد، قبل لقائه الرئيس دونالد ترامب في الرياض، بالتوصل إلى سلام مع “إسرائيل”. وقد تمخّض عن هذا اللقاء، وهو الأول منذ 25 عاماً بين رئيس أميركي وسوري، إعلانُ الرئيس الأميركي رفع العقوبات عن سورية، لكن بعد تعهد الشرع بالانضمام إلى اتفاقيات أبراهام، وتطبيع العلاقات السورية مع “إسرائيل”.

آنذاك، رأى محللون أن لقاء الرئيس ترامب مع الشرع، والموقف الأميركي بصورة عامة، أديا دوراً أكيداً في فرملة اندفاعة “إسرائيل” العدوانية تجاه سورية، وخصوصاً أن ترامب كان قد أعلن خلال لقائه نتنياهو في واشنطن في نيسان / أبريل الماضي، أنه مستعد للتوسط بين “إسرائيل” وتركيا فيما يتعلق بالوضع في سورية، لكن على “إسرائيل” أن تُظهر مطالب معقولة”، على حد قوله.

لكن، هل سورية جاهزة لاتفاق سلام دائم مع “إسرائيل”؟

إذا أزحنا جانباً الحديث عن موازين القوى القائمة على الأرض، والتي لا تسمح لدمشق باستعادة مرتفعات الجولان، وبالتالي ترجيح اقتصار أمر “السلام” المزعوم مع “إسرائيل” على البحث في “ترتيبات أمنية”، والمطالبة فقط بالأراضي التي احتلتها “إسرائيل” بعد 8 كانون الأول / ديسمبر 2024، والتي تريدها “إسرائيل” أن تكون منزوعة السلاح وتمتلك حرية التصرف العسكري فيها؛

وإذا تجاوزنا كذلك الجانب الأخلاقي المتصل بإمكان السلام مع دولة تمارس القصف والقتل والحصار والتجويع وحرب إبادة جماعية وتطهير عرقي ضد الفلسطينيين، أقول إذا تجاوزنا ذلك كله، فإنه يمكن القول، بكثير من الاطمئنان والحيادية، إن سورية، ولأسباب داخلية محضة، ليست جاهزة بعد للمضي في عملية سلام مع “إسرائيل”. فسورية “دولة وليدة” غير جاهزة لسلام دائم مع “إسرائيل” حالياً، وهناك أولويات يُفترض أنها أكثر إلحاحاً لدى الحكومة السورية الجديدة.

فالأولوية لدى الدولة السورية يُفترض أن تنصرف لتركيز الجهود على تحسين ظروف الحياة للشعب السوري وتعزيز السلم الأهلي والوحدة الوطنية ومكافحة الطائفية والإرهاب. كما أن السلطة السورية ما زالت هشة وضعيفة وتفتقد الشرعية اللازمة للإقدام على التطبيع مع “إسرائيل”، فهي لم تُطبّع علاقتها بعد على النحو المطلوب مع الداخل السوري نفسه، أي أنها لا تمتلك الحصانة الداخلية الكافية في مواجهة الضغوط الخارجية التي قد تتعرض لها. وفي هذه الحال، ألا ينطوي دخولها إلى حلبة مفاوضات مصيرية بهذا الحجم والأهمية، على مجازفة كبيرة وخطرة، ولا سيما في ظل الانقسام الحاد الذي يشهده البلد؟ فقد يرى البعض، محقاً، أن التطبيع مع “إسرائيل” “مناقض للمصلحة الوطنية العليا، ويتجاوز صلاحيات الفترة الانتقالية ومهمات الحكومة المنصوص عليها في الإعلان الدستوري”، هذا إذا لم يَعدّه البعض “خيانة للقضية الفلسطينية، وانتكاسة لمبادىء وقيم الشعب السوري كذلك”؟

أمّا فيما يتعلق “بإسرائيل”، فإن “اللجوء إلى القانون الدولي والآليات الدولية هو الخيار الأفضل والأكثر سلامة والأقل تكلفة على جميع الأصعدة”

فهناك القرارات الأُممية ذات الصلة، والتي تُبيّن بوضوح حقوق الشعب السوري، ومَن الطرف الذي يحتل أراضي الآخر، وعليه بالتالي الانسحاب منها.

الحكمة من الانخراط في مسار التطبيع؟

إلى جانب هذا كله، فإن خيار التطبيع قد يطرح العديد من الموضوعات والتساؤلات التي تحتاج إلى تسليط مزيد من الضوء عليها:

1 – لا بأس من أن تُطرح قضية العلاقة مع “إسرائيل” خارج ما اعتدنا عليه من تصورات وشعارات قديمة، وخارج ما ألفناه من مزاودات واتهامات، وخصوصاً بعد أن تحولت القضية الفلسطينية في الآونة الأخيرة (أقلّه في التجربة السورية)، إلى عنوان للاستبداد، وتمت المتاجرة بها واستُخدمت لتبرير القمع والقتل وتدمير المدن وتهجير الملايين من البشر، خلافاً لما كانت عليه على مدى عقود طويلة،

بصفتها “القضية المركزية الأولى” للعرب، التي تحتل أفئدتهم ووجدانهم قبل عقولهم.

ومع ذلك، هل ينبغي لهذا أن يمنعنا من التساؤل عن الواقعية والحكمة في فتح قنوات اتصال مع “إسرائيل” في ظل عملياتها العدوانية التي لا تكاد تنقطع ضد سورية، فضلاً عن تدخلها الفظّ في شؤونها الداخلية، وعن سياسة الإبادة التي تنتهجها ضد الفلسطينيين في غزة، بما في ذلك خطط تهجيرهم خارج غزة، مع التذكير بالأبعاد الرمزية والتاريخية التي تشغلها القضية الفلسطينية في وجدان ووعي الشعب السوري؟

2 – قد يظن البعض أن التطبيع مع “إسرائيل” سيؤدي إلى الاستقرار وانتهاء الحروب وتحسّن الوضع الأمني في سورية، بل ربما يربط بعضهم بين التطبيع وازدهار الوضع الاقتصادي فيها أيضاً. غير أن هذه الظنون لا تعدو كونها مجرد أوهام لا أكثر، فمَن يتأمل في اتفاقيات التطبيع السابقة التي قامت بها عدة دول عربية، من مصر إلى الأردن، وصولاً إلى المغرب والسودان، يعرف على نحو أكيد أنها لم تحقق الاستقرار الأمني المنشود، ولم تنعكس في شكل إيجابي قط على أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية، ولم تساهم يوماً في جلب الاستثمارات وتحقيق وعود الرخاء والازدهار إلى تلك الدول.

3 – يلفت الانتباه في الاتصالات الجارية استعجال الإدارة السورية طلبها، على نحو تبدو معه كأنها في سباق مع الزمن لاسترضاء الخارج وتقديم أوراق اعتمادها لدى العواصم المعنية. ولا ريب في أن الإدارة السورية تدرك على نحو واضح تشابك وتراكب أخطار الداخل مع أخطار الخارج، لكن من الخطأ الاعتقاد أن استرضاء الخارج، أو حتى درء أخطاره وتلافيها، تقود بشكل أوتوماتيكي إلى علاج وتجاوز الأخطار الداخلية.

وهنا يجدر بنا أن نتذكر ما جرى في السودان حين مارس الرئيس دونالد ترامب ذاته، في ولايته الأولى، ضغوطاً كبيرة على الجنرال عبد الفتاح البرهان، من أجل ضمّ السودان إلى “اتفاقيات أبراهام”، في مقابل رفع اسم السودان من لائحة الإرهاب، وإزالة العقوبات الأميركية التي فُرضت عليه في عهد الرئيس البشير، وهو ما رضخت له الخرطوم، ظنّاً منها أن ذلك سيساعدها على رفع العقوبات وتجاوز مصاعبها الاقتصادية، في وقت كانت في أمسّ الحاجة إلى ذلك، تماماً مثلما هي حال سورية اليوم.

بيد أن الضغوط التي مارستها الولايات المتحدة انعكست سلباً على السودان، ولم تساهم في تجاوز مصاعبه الاقتصادية وتحديات المرحلة الانتقالية والتركة الثقيلة التي خلّفها نظام البشير، بل لعلّها زادت في تعقيدها وساهمت على نحو غير مباشر في تفجّر الصراع العسكري الذي اندلع فيما بعد بين البرهان وقائد قوات “الدعم السريع”، محمد حمدان دقلو، “حميدتي”، علماً بأن الطرفين كانا يتسابقان على كسب ود “إسرائيل” والتطبيع معها. تُرى، هل من المستبعد أن يجري في سورية شيء من هذا القبيل؟

4_ وإلى ذلك، ألا يحقّ للمهتمين بالشأن السوري أن يتساءلوا عن الحكمة في استعجال التطبيع مع “إسرائيل”، في ظل الشروط “الإسرائيلية” المهينة، والثمن البخس الذي قد تحصل عليه سورية جرّاء ذلك؟ فقد صرّح وزير الخارجية “الإسرائيلي”، جدعون ساعر، أن “اعتراف سورية بسيادة “إسرائيل” على الجولان يُعدّ شرطاً لأي اتفاق مستقبلي مع “الرئيس السوري” أحمد الشرع.” كما أعلنت مصادر “إسرائيلية” أن بنيامين نتنياهو لن يكتفي بضم الجولان، بل يريد الاحتفاظ بالأراضي التي احتلتها “إسرائيل” أخيراً، والتي تشمل قمم جبل الشيخ، ومناطق واسعة في محافظتَي درعا والقنيطر

وهكذا يتضح أن العرض “الإسرائيلي” في مقابل التطبيع بخيل ومهين جداً، فهل ثمة ما يجبر السلطة السورية على قبوله؟

فيصل علوش-سورية